比特币和以太坊作为区块链领域的两大巨头,虽然技术架构和应用场景不同,但通过跨链技术已实现了一定程度的互操作性。这种互通并非原生支持,而是依赖第三方开发的桥梁协议和去中心化应用,使得两种区块链网络上的资产与数据能够安全流转。目前市场上的跨链方案主要采用哈希时间锁定合约(HTLC)或中继链模式,本质上是在不改变底层协议的前提下,通过智能合约建立信任机制完成价值转移。

比特币和以太坊的互通面临三大核心挑战:共识机制差异、脚本语言限制以及交易确认速度不匹配。比特币采用工作量证明(PoW)且脚本语言非图灵完备,而以太坊已过渡到权益证明(PoS)并支持复杂智能合约。这导致直接跨链通信需要额外的技术适配层,例如以太坊的智能合约可以验证比特币交易,但反向操作则需依赖托管式网关或分布式签名网络。近年来出现的WBTC(包装比特币)是典型解决方案,将以太坊ERC-20代币与比特币1:1锚定,但这种方式仍存在中心化托管风险。

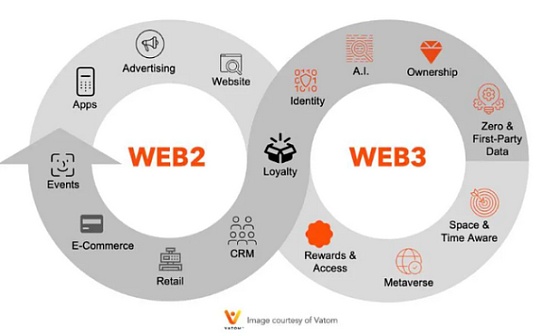

互操作性的价值主要体现在DeFi生态的协同效应上。以太坊上蓬勃发展的去中心化金融应用需要比特币的流动性和价值存储属性,而比特币持有者也希望通过以太坊网络参与借贷、流动性挖矿等收益场景。这种互补性推动了两大社区的合作探索,包括闪电网络与以太坊Layer2的集成实验,以及基于零知识证明的跨链验证技术开发。不过真正的原生互通仍需等待比特币Taproot升级后的智能合约能力增强,或以太坊账户抽象对比特币UTXO模型的兼容改进。

历史上发生的跨链桥攻击事件暴露出资产托管、预言机喂价、多重签名等环节的脆弱性。完全去中心化的原子交换虽然理想,但受限于比特币脚本功能,目前仅支持小规模点对点交易。行业正在探索折中方案,如阈值签名方案(TSS)结合保险基金机制,在保证一定去中心化程度的同时提升资金安全性。比特币和以太坊社区对互操作性的态度差异明显——比特币更强调独立性与抗审查,而以太坊倾向于开放性创新,这种文化差异也影响着技术路线选择。

比特币与以太坊的互通将呈现分层演进态势。基础层保持各自网络独立性,通过标准化跨链消息格式(如IBC协议)实现轻量级通信;中间层发展异构链中继器,兼容不同共识机制和数据结构;应用层则可能出现更抽象的互操作协议,让用户无需感知底层差异即可完成跨链操作。监管合规或成为关键变量,特别是涉及稳定币和证券型代币的跨链转移时,需满足不同司法管辖区的反洗钱要求。区块链互联网(Internet of Blockchains)概念的成熟,两大生态的互通将从技术实验阶段迈向规模化应用阶段。