在数字货币和传统金融的交汇处,e作为货币代码的讨论常引发混淆,但需要明确的是,目前国际标准化组织(ISO)公布的法定货币代码中并不存在EA或e这一代号。这一字母组合更多出现在虚拟经济领域,例如游戏代币或加密货币的简称,而非主权国家发行的法定货币。国际通行的货币代码通常由三个大写字母组成,如人民币CNY、美元USD等,而e的模糊性恰恰反映了其在主流金融体系中的非正式地位。

关于e与法定货币的关联,最常见的误解是将其与欧元(EUR)或埃塞俄比亚比尔(ETB)等代码混淆。实际上,欧元作为欧盟的官方货币,其代码EUR具有明确的国际认可度,而e仅在某些非正式场景中被用作缩写,例如德国曾探讨的e-euro央行数字货币计划,但这仅是概念性表述,并未形成实际货币代码。类似的,部分加密货币或企业发行的代币也可能采用E作为名称前缀,如EC币(eCash)或EA币(游戏代币),但这些均属于私人或社区项目,与国家级货币无关。

在加密货币领域,e相关代币的案例进一步说明了这一字母的符号化特征。EC币(eCash)被设计为比特币的改良版本,主打快速交易和低手续费;而EA币则是游戏公司Electronic Arts发行的区块链代币,用于虚拟资产确权。这些项目虽然冠以E之名,但本质上属于技术实验或商业生态的组成部分,其价值依赖于特定场景的共识,而非国家信用背书。这种去中心化属性使得它们与传统货币存在根本差异,也更凸显了e在币圈语境中的工具性角色。

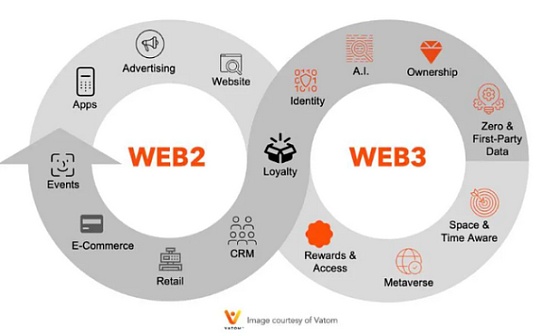

各国对e类代币的立场差异显著。中国明确将虚拟货币交易纳入高压监管范畴,而德国等国家则尝试探索央行数字货币(如e-euro)的合规路径。这种分化表明,e能否成为货币符号,取决于其是否被纳入主权金融框架。目前除少数试点项目外,尚未有任何国家将e作为官方货币代码,其流通范围仍局限于特定社群或商业闭环内。